মিয়ানমারে অবরোধ-নিষেধাজ্ঞায় কার লাভ, কার ক্ষতি

নির্বাচনে জালিয়াতির অভিযোগে সম্প্রতি সামরিক অভ্যুত্থান করে ক্ষমতা দখল করেছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। এরপর স্টেট কাউন্সিলর অং সান সু চি’র সরকারকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। প্রেসিডেন্ট উইন মিন্ট, অং সান সু চিসহ আটক করা হয় অনেক শীর্ষ নেতাকে। এতে করে দীর্ঘদিন পর দেশটিতে শুরু হওয়া গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আবার থমকে গেছে। এরপর শুরু হয়েছে ব্যাপক বিক্ষোভ।

প্রায় পাঁচ দশকের সামরিক শাসন শেষে ২০১১ সাল থেকে ধীরে ধীরে বেসামরিক নেতৃত্বের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে থাকে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী। এরপর গত প্রায় এক দশক বেসামরিক নেতৃত্বের হাতেই ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশটির শাসন ক্ষমতা। তবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হোক, গত এই দশকেও মিয়ানমারের ক্ষমতার কেন্দ্রেই ছিল দেশটির প্রভাবশালী এই সামরিক বাহিনী। আর এখন গণতন্ত্রপন্থী নেতাদের বন্দী করার মাধ্যমে আবারও প্রত্যক্ষভাবে শাসনক্ষমতায় হাজির সামরিক নেতৃত্ব।

এখন শাস্তি হিসেবে মিয়ানমারের ওপর কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এবং সারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দিচ্ছে পশ্চিমা বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা। ইতোমধ্যেই অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত সামরিক কর্মকর্তা, পরিবারের সদস্য এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে বাইডেন প্রশাসন। এই নিষেধাজ্ঞা আরও বাড়াতে হতে পারে বলে হুমকিও দিয়ে রেখেছে ওয়াশিংটন।

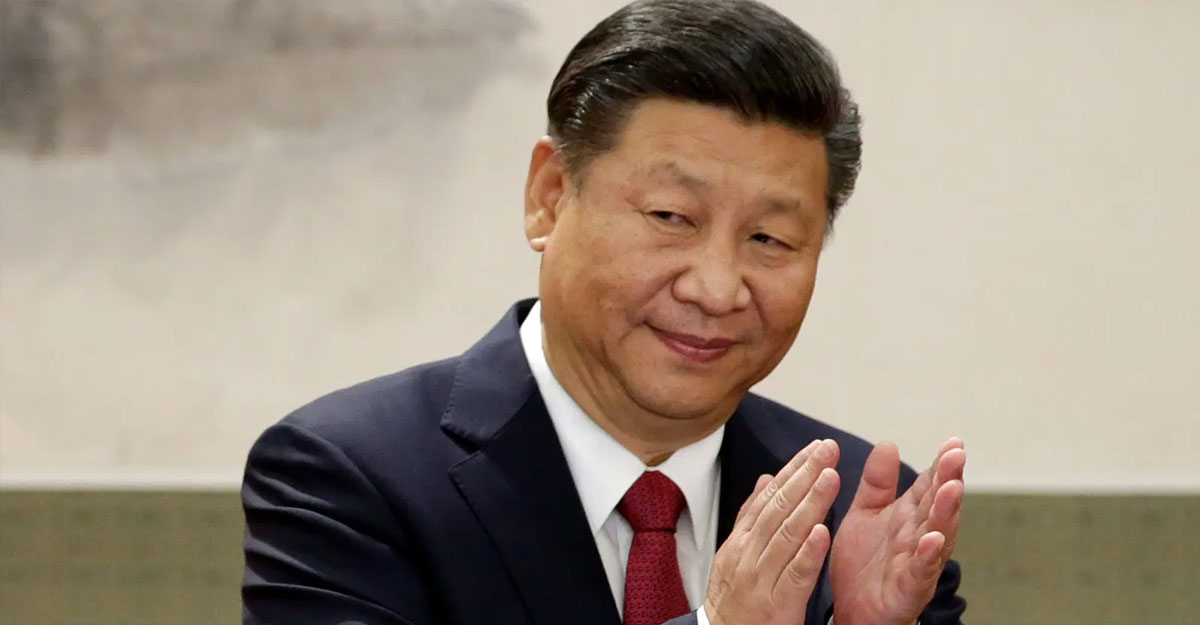

মিয়ানমারের মতো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য দেশগুলো যেমন, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনামও এখন একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অধীনে। আর এসব দেশের উত্তরে অবস্থিত পরাশক্তি প্রতিবেশি চীন তো আগে থেকেই অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এক দশক ধরে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়া মিয়ানমারে আবারও সামরিক বা একনায়কতান্ত্রিক শাসন এটাই প্রমাণ করে, যে অঞ্চলের মাটিতে একনায়ক নেতা এবং প্রতিষ্ঠানের শিকড় মাটির এতোটা গভীরে অবস্থিত, সেখানে গণতন্ত্রের শিকড় খুব বেশি গভীরে যেতে পারে না।

মিয়ানমারের ওপর প্রেসিডেন্ট বাইডেন তো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এমনকি আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকিও দিয়ে রেখেছেন। তবে অতীতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন নিষেধাজ্ঞাগুলো কিভাবে মিয়ানমারকে চীনের কৌশলগত মিত্রে পরিণত করেছে, সেটা বিবেচনায় নিলে ভালো করতেন বাইডেন। সত্যি কথা বলতে, অস্ত্র হিসেবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ বর্তমান সময়ে ভোঁতা।

একটু পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যায়, ২০১৪ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর থেকে এখনও থাইল্যান্ডের শাসনক্ষমতায় রয়েছেন দেশটির সেনাপ্রধান। সেখানে গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করা হয়েছে। এমনকি রাজপরিবারকে অবমাননার অজুহাতে মানুষকে আটক ও হয়রানি করতে ভীতিকর আইনও ব্যবহার করা হয়েছে। এতো কিছুর পরও যদি থাইল্যান্ডের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবসা করতে পারে, ব্যবসায়িক সম্পর্ক রাখতে পারে; তাহলে প্রতিবেশি মিয়ানমারে ওয়াশিংটন কেন অন্য কোনো নীতি অনুসরণ করবে?

ঠিক একইভাবে কমিউনিস্ট-শাসিত ভিয়েতনামের সঙ্গে প্রতিরক্ষাখাতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ভারতসহ অন্য অনেক দেশ। প্রকৃতপক্ষে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভিয়েতনামের সঙ্গে শক্তিশালী নিরাপত্তা সম্পর্কও প্রতিষ্ঠা করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

প্রায় পাঁচ দশকের সামরিক স্বৈরশাসনের কবল থেকে ২০১১ সালে বেরিয়ে আসে মিয়ানমার। এরপর গণতান্ত্রিকভাবে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় গত বছরের নভেম্বরে। ২০১৫ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে জয়ী হলেও সংবিধানের বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদের কারণে অং সান সু চি দেশটির ক্ষমতার কেন্দ্রে আসতে পারেননি। স্বামী বিদেশি নাগরিক হওয়ায় মিয়ানমারের সংবিধান অনুযায়ী দেশটির প্রধান হতে পারেননি তিনি। বরং স্টেট কাউন্সিলরের পদে বসে দেশ পরিচালনা করেছিলেন এই এনএলডি নেত্রী।

বাহ্যিকভাবে বেসামরিক সরকার ক্ষমতা পরিচালনা করলেও সেনাবাহিনীর কারণেই মিয়ানমারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কোনো সম্পর্কে যায়নি পশ্চিমা দেশগুলো। এছাড়া রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর সেনাবাহিনীর জাতিগত নিধনযজ্ঞ পরিচালনা ও তাতে অং সান সু চির মৌন সম্মতির কারণেই এই সম্পর্ক আরও গড়ে ওঠেনি। রোহিঙ্গা গণহত্যার কারণে সু চির আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। পশ্চিমা দেশগুলো থেকেও তার সমালোচনা হতে থাকে। বিশ্লেষকরা মনে করেন, পশ্চিমাদের এই একপেশে বা ভারসাম্যহীন নীতিও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশটির সর্বশেষ সামরিক অভ্যুত্থানের পেছনে ভূমিকা রেখেছে।

মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব খুব সামান্যই। নিজ দেশ থেকে গণহত্যা ও নির্যাতনের মাধ্যমে রোহিঙ্গা বিতাড়ন করায় অভ্যুত্থানকারী সেনাপ্রধান জেনারেল মিং অং হ্লেইং এবং তার ডেপুটি জেনারেল সোয়ে উইনের বিরুদ্ধে ১৪ মাস আগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল ওয়াশিংটন। কিন্তু চীনের জিনজিয়াংয়ে উইঘুর মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা চালানোর বিষয়ে একই অভিযোগ থাকলেও চীনাদের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনের আরোপ করা নিষেধাজ্ঞা ছিল মোটামুটি প্রতীকী। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার পরও এসব দেশ বা সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাভাবিক সম্পর্ক থেমে থাকেনি।

যেমন, মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করছে জাপান। একইভাবে, যৌথ মহড়া এবং সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের মাধ্যমে মিয়ানমারের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক অনেক জোরদার করেছে ভারত। এমনকি মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীকে সম্প্রতি সাবমেরিনও দিয়েছে নয়াদিল্লি। মিয়ানমারে চীনের অস্ত্র সরবরাহকে টেক্কা দিতেই মূলত ভারত এসব পদক্ষেপ নিয়েছে বলে ধারণা বিশ্লেষকদের। এতে বোঝা যায়, অন্য দেশগুলোর কার্যকর অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা ছাড়া কোনো নিষেধাজ্ঞা ফলপ্রসু হয় না।

এছাড়া ২০১০ সালে মিয়ানমারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। এমনকি ভারতের মিয়ানমার নীতির সমালোচনাও করেছিলেন তিনি। কিন্তু এর কিছুদিন পরই ওয়াশিংটন নিজের নীতি পরিবর্তন করে এবং ২০১২ সালে এক ঐতিহাসিক সফরে মিয়ানমারে যান ওবামা।

মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে গত শতাব্দীর আশির দশকে মিয়ানমারের প্রধান বিনিয়োগকারী এবং বাণিজ্য সহযোগী হিসেবে আবির্ভূত হয় চীন। এরপর থেকে দেশটিতে সামরিক শাসনের সবচেয়ে বড় সহযোগী হয়ে যায় বেইজিং। আর এখন, মার্কিন নেতৃত্বে পশ্চিমা দেশগুলো মিয়ানমারকে যতোটা বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করবে, ততোটাই লাভবান হবে চীন। কারণ মিয়ানমারের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা দিলে এবং বাকি বিশ্ব থেকে আদলাদা করার চেষ্টা করলে চীন এই সুযোগ লুফে নেবে। আর এর একপর্যায়ে লাওস, কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানের মতো মিয়ানমারও ‘চাইনিজ স্যাটেলাইটে’ পরিণত হবে।

এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন জাপানের উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়াসুহিদে নাকায়ামাও। মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের পরপরই তিনি দেশটির ওপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে সকল দেশকে সতর্ক হতে বলেছেন। চলতি মাসের শুরুতে বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমরা যদি এটি ভালোভাবে মোকাবিলা না করি, তাহলে মিয়ানমার আরও রাজনৈতিকভাবে মুক্ত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থেকে দূরে সরে ‘লীগ অব চায়নায়’ যোগ দিতে পারে।’ মিত্রদের সঙ্গে সাধারণ একটি কৌশলের ব্যাপারে জাপানেরও আলোচনা করা উচিত বলে সেসময় মন্তব্য করেন তিনি।

নাকায়ামা বলেছেন, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে জাপানের যেসব অংশীদারিত্বমূলক কর্মসূচি রয়েছে; সেগুলো স্থগিত করা হলে তাতে চীনের প্রভাবেরই জয় হবে এবং এই অঞ্চলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে। তিনি বলেছেন, ‘আমরা থেমে গেলে চীনের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে। তারা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং যুক্তরাজ্যসহ অন্যান্য মুক্ত গণতান্ত্রিক দেশ থেকে দূরত্ব আরও বৃদ্ধি করবে। যা এই অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে বলে আমি মনে করি।’

এসব বিষয় বিবেচনা করে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের বোঝা উচিত, অতীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ওপর ওয়াশিংটনের দেওয়া নিষেধাজ্ঞা কিভাবে চীনকে বাড়তি সুবিধা এনে দিয়েছিল। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে এসব নিষেধাজ্ঞা প্রাকৃতিকভাবে একে-অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী চীন ও রাশিয়াকেও ঘনিষ্ঠ মিত্রে পরিণত করেছে। এছাড়া ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে বেইজিং।

আর এ কারণেই মিয়ানমার ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রকে বাস্তববাদী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট বাইডেন যখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় অগণতান্ত্রিক দেশ চীনের সঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়েছেন, তখন এর থেকেও অনেক অনেক দুর্বল মিয়ানমারের বিষয়েও বাইডেনকে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কেবল নিষেধাজ্ঞা আরোপ আর সারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করার নীতি মিয়ানমারের জন্য কার্যকর কোনো নীতি নয়। এতে উল্টো লাভবান হবে বেইজিং। যা অন্তত চাইবে না যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো।

টিএম